军国主义(英语:Militarism),是军队在政治、经济、教育、文化等各领域都具备强大影响力,而在一国的政治及行政层级上采取军事优先的政治社会体制或意识形态;[1] 或是认为国家应保有强大军事力量用以侵略、防卫或提升国家利益的意识形态。[2]戴季陶在《日本论》中定义军国主义是“是以军事组织的力量,作政权的重心,一切政治的势力,都附从在军事势力之下,一切政治的组织,都附从在军国组织之下”的国家体制[3]。中文“军国”一词来自日文汉字「軍国主義(ぐんこくしゅぎ)」。

各国的军国主义[编辑]

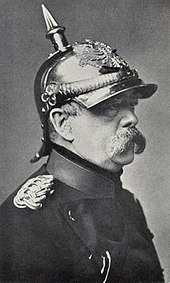

德国[编辑]

德国军国主义的根源可以追溯到18世纪和19世纪的普鲁士,以及随后在普鲁士领导下的德国统一。德国史家汉斯·罗森伯格则认为更可追溯至条顿骑士团和中世纪晚期骑士团于普鲁士的拓殖。当时,神圣罗马帝国的佣兵自骑士团受封土地,逐渐形成了一个新的军国主义普鲁士贵族集团,稍后发展成容克。[4]

17世纪大选侯腓特烈·威廉统治勃兰登堡期间,勃兰登堡-普鲁士的军队增至40,000人[来源请求],亦建立由战争总署监督的有效军事管理[5]。为了增强国内外的权势,士兵王(德语:Soldiernkönig)腓特烈·威廉一世于1713年推动大规模军事改革,将军事预算拉升至普鲁士年度预算的73%。1740年,腓特烈一世去世之际,普鲁士军队已成长为一支拥有83,000名常备军的部队,为欧洲最大的数支军队之一,而当时整个普鲁士的人民总共才有250万人。普鲁士军事作家格奥尔格·海尼里希·冯·贝伦霍斯特后来写道,在士兵王治下,“普鲁士不是个有军队的国家,而是一支有国家的军队”(这句话常常被误认为出自伏尔泰或奥诺雷·米拉波[6])。1740年代至1760年代间,腓特烈大帝利用先王建立的军事力量进行长期的侵略战争,将普鲁士从欧洲小国拉升到强权。[来源请求]

1806年拿破仑征服普鲁士后,停战要求之一是普鲁士应裁军至42,000人以下。为了使普鲁士不再那么容易被征服,普鲁士国王在一年内招募了允许的人数,训练后解散了这批人,又招募了另一批同样规模的人,如此循环。因此,在十年的时间里,他能够召集一支由42万名至少受过一年军事训练的军队。军队军官多从拥有土地的贵族中抽调。最终,一方面逐渐建立一批庞大的职业军官阶级,另一方面则是人数更多的一般官兵阶级。这些士兵已经习惯于默默地服从军官的所有命令,形成了一种阶级分明的敬畏文化。[来源请求]

这一制度导致了几个后果。一是,由于民政官僚亦出身自军官阶级,军队利益被视为是国家利益;其次,统治阶级为维持其凌驾于普通人的权力继续推行该制度,提升了容克贵族的影响力。[来源请求]

第一次世界大战后,德意志帝国解体,盟军视普鲁士/德国军国主义为大战原因之一,试图用凡尔赛条约加以限制。魏玛时期,1920年爆发由失势军人对抗共和国的卡普政变。政变后,狂热的军国主义者与民族主义者逐渐聚集在国家社会主义工人党与希特勒旗下,而较温和的德国国家人民党逐渐衰微。魏玛共和受到军国主义及民族主义的长期威胁。许多德国人视凡尔赛条约是对自身尚武文化的羞辱。右翼军国主义者纷纷组成非法民兵组织,如钢盔前线士兵联盟、自由军团及黑色国防军等;1920年代早期,纳粹组织冲锋队。此时期,德国发生一连串政治谋杀(德语:Fememord,英语:Feme murders),弥漫一股内战气氛。数学家甘保评价威玛时期的军国主义暴力是国家基于政治上的正确给予了暴力的宽容与同情。[来源请求]

第三帝国,随后取代魏玛共和,成为一个强大的军国主义国家。1945年,帝国毁灭后,盟国管制理事会在德国推行再教育计划,以防止军国主义在德国复辟。[来源请求]

评论

发表评论